John Akii Bua fut médaillé d’or au J.O. de 1972 sur 400 m haies. Mais l’Ouganda livrée à la guerre civile ne peut glorifier cet exploit pour qu’il puisse servir d’exemples au développement de l’athlétisme. La paix retrouvée, une timide politique sportive se met en place en Ouganda grâce à des instituteurs passionnés d’athlétisme. Et les premiers effets se font sentir. En cross country, les juniors Ougandais se classent quatre fois troisième au Mondial avec comme leader, Boniface Kiprop. Voyage à Kasese, un jour de St Valentin, pour le National de cross disputé sur les pentes du Ruwenzori.

Reportage réalisé en février 2004 et publié dans

l’ouvrage, Africa, la route de l’Endurance par Gilles Bertrand

« Demain, c’est la St Valentin. » A tous les carrefours, à tous les ronds points, des banderoles ont été dressées pour

annoncer la fête des Amoureux. « Don’t miss », « Lovers show ». Kampala, sept heures du matin, la pollution s’accroche déjà aux minarets de la mosquée et à la coupole de l’église apostolique. C’est dans cette brume épaisse comme une  soupe de tapioca que je reconnais l’Afrique et son déséquilibre indéfinissable. Les interminables embouteillages, les « cargos handler » ces pousse poussiers à vélo qui acheminent vers le Nakasero Market les premières denrées fraîches, les écoliers en costume, le commerce vital qui s’éveille.

soupe de tapioca que je reconnais l’Afrique et son déséquilibre indéfinissable. Les interminables embouteillages, les « cargos handler » ces pousse poussiers à vélo qui acheminent vers le Nakasero Market les premières denrées fraîches, les écoliers en costume, le commerce vital qui s’éveille.

Pour rejoindre Kasese, une bourgade endormie à la frontière de l’ex Zaïre, lieu improbable pour un championnat national de cross, j’avais accepté la proposition d’un instituteur, celle de partager le voyage en matatu avec les élèves qu’il entraîne au lycée Standard High de Kampala. Nous nous étions entassés à quinze, onze coureurs, Godfrey Nuwagaba l’instituteur, Norman Katende, un ancien boxeur reconverti dans le journalisme sportif au New Vision, un chauffeur taciturne et moi-même. Neuf heures de voyage se présentaient à nous pour rejoindre la frontière Congolaise.

J’avais une vision assez mal définie de ce pays coincé entre des Etats déchirés par les guerres tribales. Le néo-Congo de Kabila à l’Est, le Soudan Islamiste au Nord, abritant les rebelles de la LRA, combattus par le président Museveni, le Rwanda aux larmes de sang à peine asséchées et au sud et cette mer intérieure qu’est le lac Victoria qui a avalé dans ses profondeurs plus d’un espoir de paix. Voilà la position stratégique d’un pays qui joue depuis plus d’une décennie le gendarme de l’Afrique des Grands Lacs.

Nous avons ainsi dévalé ce long ruban d’asphalte qui déchire la forêt comme une interminable cicatrice puis taillant droit dans une savane déprimée, livrée aux feux de brousse repoussant les troupeaux d’antilopes près des routes. L’Ouganda s’offre à nous dans son ordinaire. Rapport physique. A mes côtés, Godfrey n’arrête pas de refaire ses comptes. Il me tend son petit carnet. Je refais l’addition, le voyage à Kasese pour onze athlètes va lui coûter 490 000 shillings. Je lui demande : « Avez-vous des aides de la fédération, du collège, d’un sponsor ? ». Godfrey prend un petit sourire résigné. Je vais apprendre à le connaître : « Non, c’est moi qui finance de ma poche. » Nous doublons un de ces porteurs de bananes trompe la mort en dévalant la route sur leur vélo chinois chargé plus que de raison, il me dit : « Tu sais combien il gagne lui par jour à transporter jusqu’à 80 kilos de matoké sur son vélo. Allez, entre 3000 et 7000 shillings selon les bons jours. » Je comprends alors pourquoi les haltes sont longues. Godfrey ne marchande pas pour le plaisir. Ce n’est pas un jeu. Nous nous arrêtons au bord du lac Victoria pour acheter de grosses carpes gluantes, fraîchement pêchées. 10 000 shillings, c’est trop cher, le temps passe, le prix ne baisse pas, nous repartons. Lorsque nous franchissons l’Equateur matérialisé par une ligne blanche barrant la route, nous stoppons pour négocier des brochettes de porc et des bananes grillées sur la braise. Godfrey sort les billets délicatement comme une cartomancienne en plein tour de carte. Un gamin nous apostrophe. Il se tient droit au pied d’une petite balance. Pour 500 shillings, il nous propose de nous peser. C’est irréel.

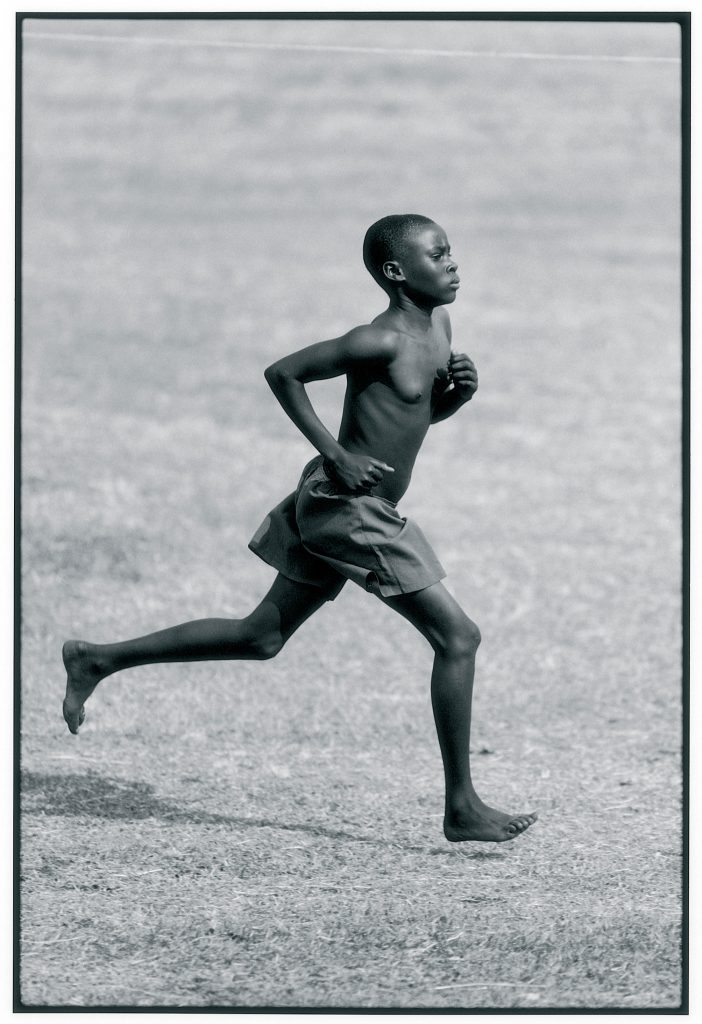

Pour tuer le temps, je propose de faire remplir un petit questionnaire à tous les coureurs. Pour mieux les connaître. Cela anime le voyage. Je me laisse porter de longues minutes par une agitation joyeuse qui ébranle notre convoi. J’aime entendre le swahili, cette langue si pointue, gaie, claquante, parfois lyrique lorsque les altercations montent dans les aigus. Hilda et Dorreen, les deux gamines du groupe perdent un instant leur timidité. Ils ont tous entre 14 et 20 ans, encore lycéens à la Standard High School et originaires du monde rural, des parents paysans, sans terre, vivant pour certains en auto-subsistance. A la question : « Quelle est la chose la plus importante dans la vie ? » Ils n’ont pas besoin de regarder par-dessus l’épaule du voisin pour répondre unanimement : « L’argent. » A la question : « Quel est votre principal objectif dans la vie ? Ils expriment tous le voeu de « Courir dur et gagner de l’argent. »

Le voyage s’étire comme les sillons tracés au millimètre des champs de thé que nous traversons. La montagne s’offre à nous constellée de lacs de volcan de Nyungu aux eaux vertes comme la peau d’un iguane, avant que nous basculions à nouveau dans une savane arborescente dominée par la chaîne du Ruwenzori s’échappant des brumes de chaleur. Kasese est enfin là, plongée dans une lumière blafarde. Une modeste bourgade qui a sombré dans une désuétude poussiéreuse lorsque la mine de cuivre et de cobalt de Kilembe a fermé ses portes il y a dix ans de cela. Arrêté devant le Moonlight Lodge, Godfrey négocie le prix des chambres d’un hôtel pouilleux et bruyant. Il me dit : « Pour ces jeunes, c’est déjà un luxe car chez eux, ils ont l’habitude de vivre dans une seule pièce commune à dix ou douze personnes ensemble. » L’installation se fait vite. Tous n’ont qu’un petit sac de fortune contenant un short, un maillot et un carré de savon antiseptique. C’est tout.

Avant que la nuit tombe et que Kasese s’anime autour de quelques bars hurlant de la rumba Zaïroise, nous nous retrouvons dans la grande salle de restaurant. Godfrey a commandé des chapatis et du thé au lait. Je fais rire la troupe réunie autour d’une grande table lorsque je leur dis : « Demain, ce sera le cross du bout du monde. » J’ai besoin d’expliquer ce que j’éprouve car personne ne comprend ce sentiment d’éloignement que j’éprouve. Nous commentons la petite affichette collée au mur et qui annonce le championnat national de cross. Une serveuse moulée dans un bustier plaqué se penche au dessus de Boniface Kiprop : « Oh, tu es Boniface. » Ils échangent quelques mots en swahili. Lui reste impassible, sa bonne bouille rieuse, ces doigts si fins qu’il passe sans cesse sur son crâne lisse et rasé. Boniface n’a que 19 ans mais c’est le leader du groupe. Sa médaille de bronze puis sa médaille d’argent acquises chez les juniors lors des deux derniers championnats du monde de cross lui donnent ce statut et laissent deviner le début d’une structuration de l’athlétisme ougandais.

Qu’en-est il vraiment ? La réponse de Godfrey est simple. Assis en face de moi, il prend son temps pour m’expliquer, entre deux bouchées de chapati que : « Non, il n’existe rien de construit. Et ne cherchez surtout pas à nous comparer au Kenya parce que nous avons enregistré quelques résultats. Ici, ce n’est le fait que de quelques individualités. Nous mettons la main à la poche pour assouvir une passion. Pour ma part, je me suis lancé en 1997 dans cette démarche avec le soutien de mon directeur. Comme au Kenya, j’ai commencé à recruter en offrant des scolarités. En cherchant du côté de Kapkoros, de Kapchorwa et de Bukwa, le village de Kiprop, à la frontière du Kenya au pied du Mont Elgon sur les hauts plateaux. C’est là aussi que j’organise avant chaque championnat de cross, un stage en altitude. J’achète la nourriture et le père de l’un des coureurs est chargé de surveiller le groupe. Tous ceux qui sont ici autour de cette table sont originaires de ce coin. »

Boniface Kiprop a ainsi ouvert les premiers horizons pour un athlétisme naissant, décadenassant les codes tribaux et conventions rigides du monde rural comme on écarte les barreaux d’une prison. Les premiers pas de Godfrey ne furent pas des plus faciles pour convaincre ces pères de famille que la course à pied pouvait être un facteur d’ascension sociale. « La vie est déjà assez difficile pour eux dans les campagnes, alors comment leur faire comprendre qu’ils peuvent se battre en courant pour s’en sortir ? Lorsque Boniface a remporté ses premières primes, je me suis de nouveau rendu dans la famille pour que celle-ci fasse un bon usage de l’argent. Ils ont dans un premier temps construit une petite maison car ils n’avaient rien. Ils étaient vraiment très pauvres. Tout le monde dormait dans la même pièce puis ils ont acheté quatre vaches et dernièrement un pick up. N’y-a-t-il pas plus bel exemple pour que derrière, les gamins fassent de même ? »

Le soir après le repas, nous avons couché ces jeunes athlètes comme on borde un enfant, tous calfeutrés sous une moustiquaire crasseuse. Puis dans la nuit sucrée et paisible, nous avons fait la tournée des bars pour échouer au White House, devant une bière locale. Devant l’entrée, des gardes armés veillent à la sécurité, un gros fusil à canon court posé sur l’épaule. Dans une grande salle, des hommes esseulés se gavent de foot devant un poste de télé planté au plafond. Nous parlons de cette Fédération Ougandaise qui ne vit que d’aumône, de cet athlétisme de bout de ficelles, sans sponsor, sans argent, sans entreprise pour investir dans le sport, une fédération qui doit se satisfaire des 15 000 $ versés chaque année par l’IAAF.

Il est près de minuit lorsqu’un gros bus se gare devant le portail du lodge, lâchant une vingtaine de coureurs à la recherche d’une chambre après 48 heures de bus harassantes. Pour eux, la nuit sera courte.

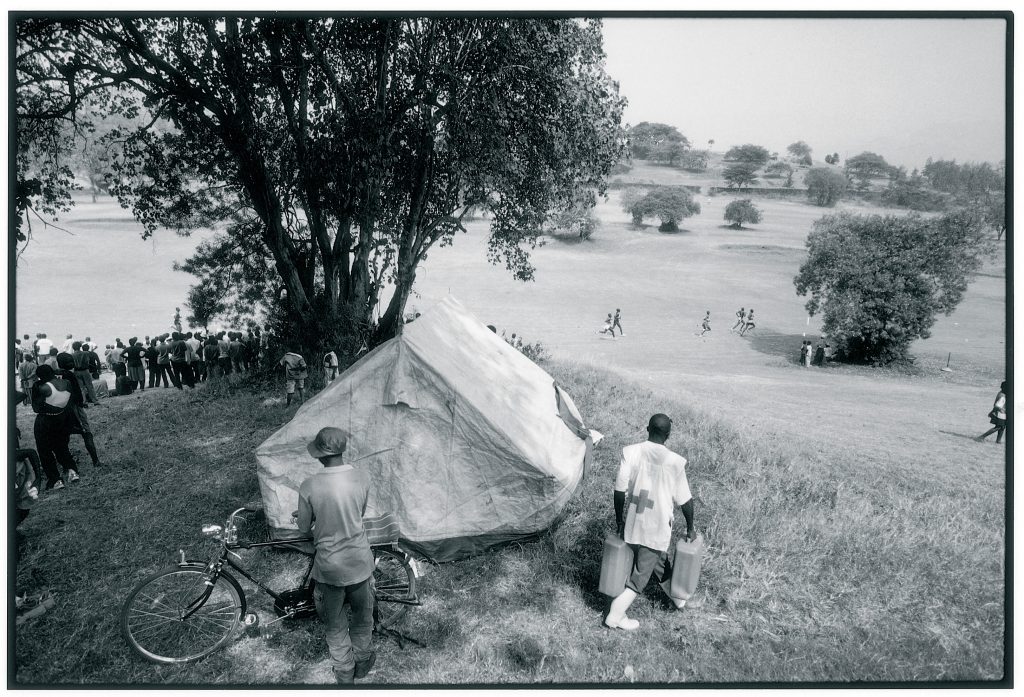

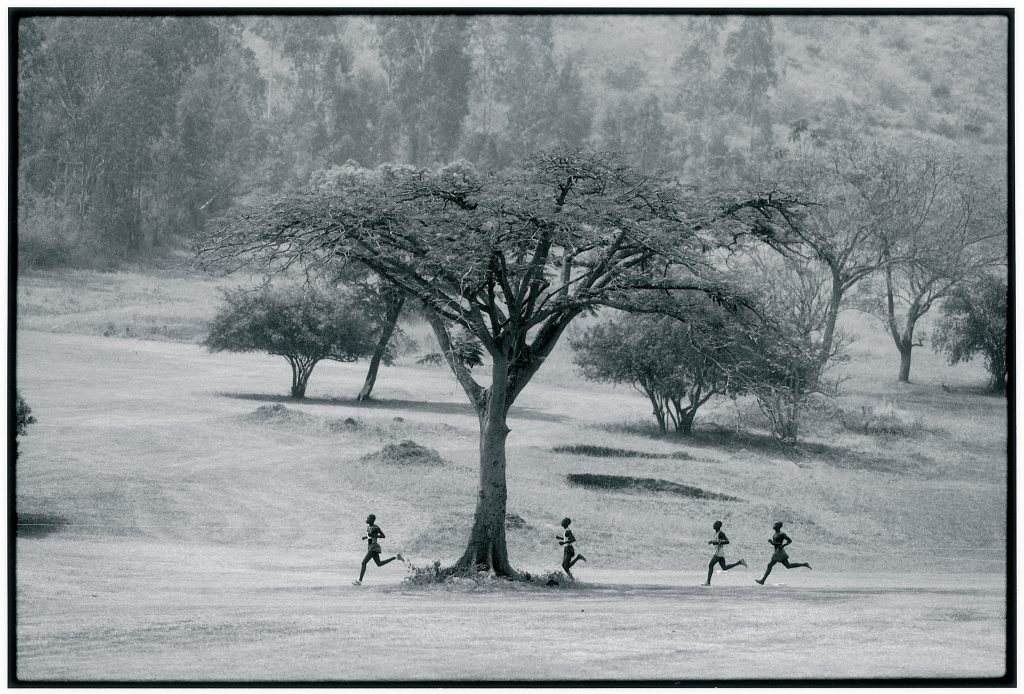

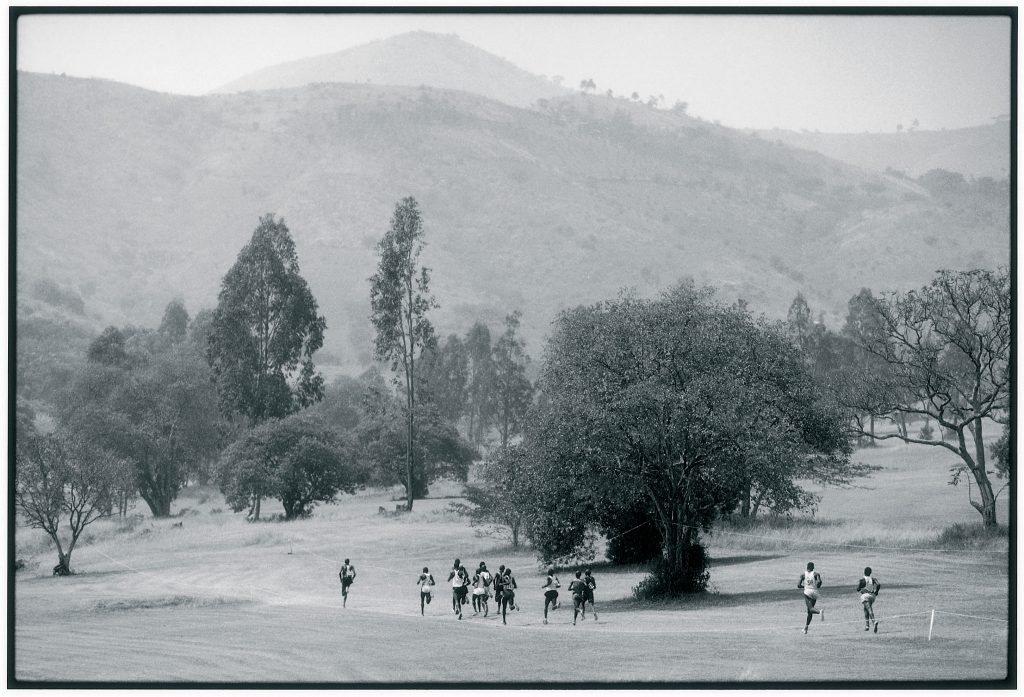

La voix nasillarde du muezzin appelant à la première prière de la journée réveille Kasese. Une lumière orange enveloppe la ville. Au loin, le Ruwenzori garde jalousement ses sommets enneigés planqués sous une épaisse brume. Le terrain de cross, ancien golf en rénovation, s’étale au pied de cette montagne qui vient gratter les démons africains à plus de 5000 mètres d’altitude. Admirable paysage de savane qui s’évade dans une cuvette emprisonnant une chaleur montante. Peut-il y avoir plus beau terrain de cross que celui-ci ? A mes yeux, non. Je reste un long moment contemplatif devant ce décor. Il s’évanouit dans une teinte blafarde délavant toutes les teintes du vert passant au jaune pastel.

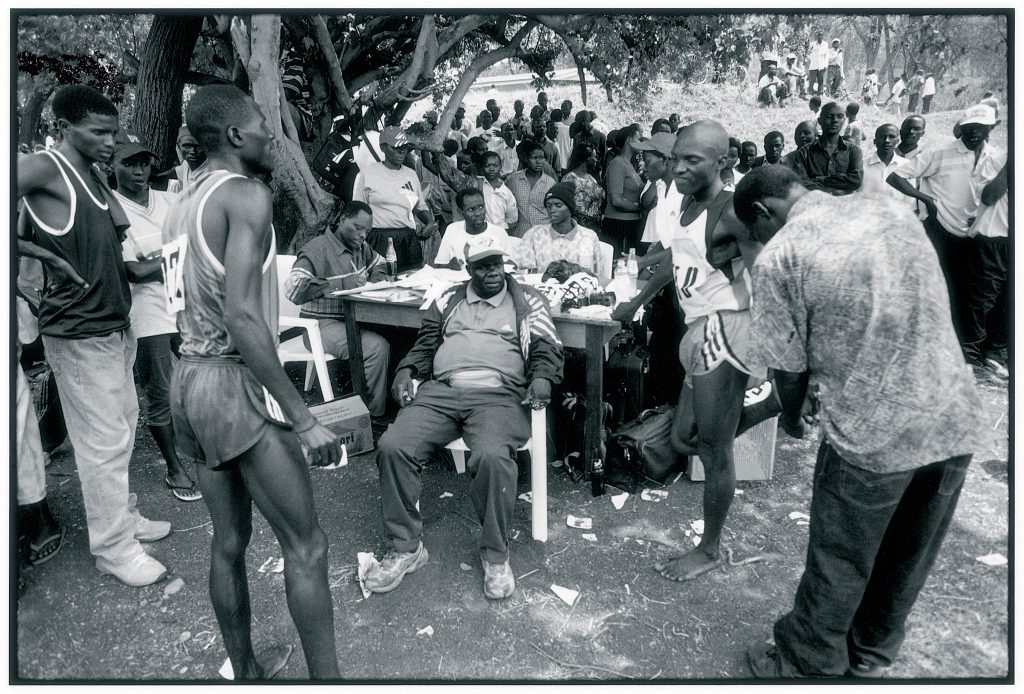

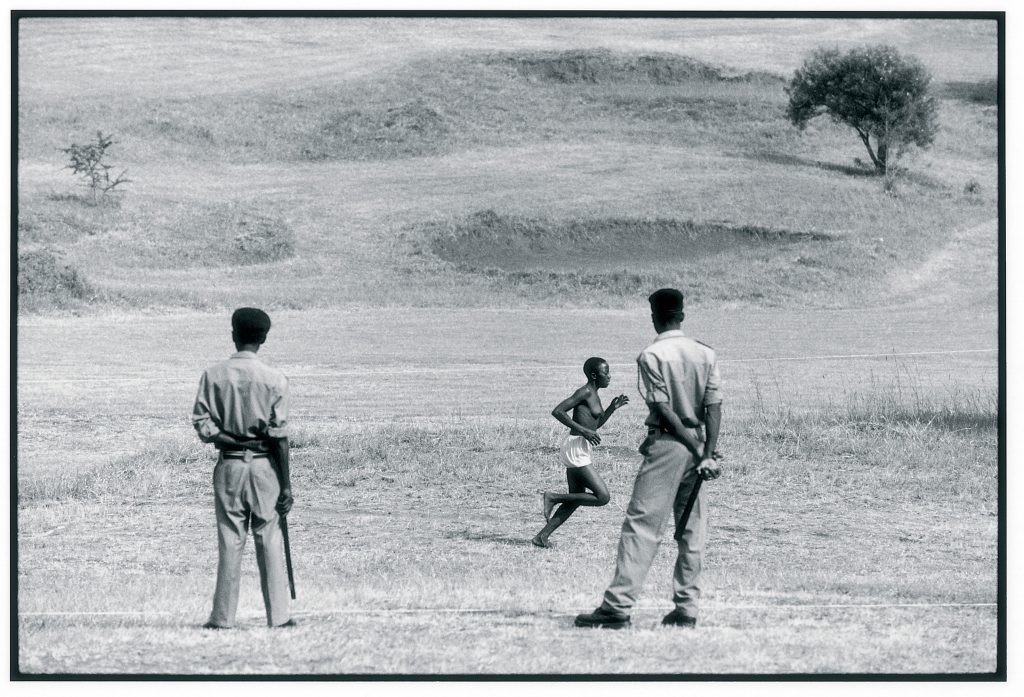

Beatrice Ayikoru s’est levée tôt ce matin. Secrétaire de la Fédération, elle a déjà installé son accueil sous un gros arbre. A ses côtés, une maman donne le sein à un bébé. Un grand père s’est avachi dans un fauteuil barrant le passage à la table où l’on distribue les dossards en tissu. Une épingle par personne pas plus.

Il en faudrait beaucoup plus pour désarmer Béatrice de son sourire immuable. Elle virevolte de sa fine silhouette au-dessus des problèmes qui ne cessent de déferler. Déjà une heure trente de retard sur l’horaire et aucun départ n’a été donné. Deux gamins sont encore à taillader au coupe coupe deux longs poteaux susceptibles de tenir une banderole qui au final ne sera jamais dressée. Beatrice prend le temps de dire : « J’aime les challenges. » On veut bien la croire.

L’hymne national a été joué depuis longtemps. Politiciens locaux qui attendent le temps des discours ennuyeux comme des mélopées bouddhistes, officiels et athlètes se sont mis au garde à vous pour écouter la prière du curé, mais rien n’y fait, aucune course n’est lancée. L’attente. On explique aux gamines en jupettes comment partir. « Vous écoutez cinq, quatre, trois, deux, un et c’est à ce moment là que vous partez. » Beatrice Ayikoru ne laisse pas dilapider son ardeur même s’il faut tout expliquer, tout réexpliquer : « Il y a même des instituteurs qui conseillent à leurs élèves de courir le dossard entre les dents pour purifier l’air, pour avaler moins de poussière. Bon ça c’est un exemple mais vous n’avez pas vu comment un instit enseigne le triple saut dans notre pays. Ils ont chacun leur propre méthode. Pour certains, c’est même trois sauts à pieds joints. C’est un désastre. Alors vous voyez le travail qu’il nous reste à faire. »

L’attente. Sous un arbre, Rehema Apio a conseillé à son petit groupe de tuer le temps, en restant sagement allongé. Des gamines se trémoussent au son d’un calypso diffusé par une sono installée sur un camion. Elle aussi s’est tapée deux jours de bus pour venir de Lira, un gros bourg du Nord Ouganda où elle enseigne dans un collège du secondaire. Elle aussi a payé de sa poche le déplacement. Entraîneur Degré 2 IAAF, elle a réussi à constituer un petit groupe de neuf athlètes, quatre garçons et cinq filles arrachées au monde rural : « Les filles, elles me disent tout le temps : « A la maison, on doit tout faire alors on est trop fatiguées pour courir. » Alors je leur réponds : « Mais regardez-moi, je me suis accrochée pour devenir une athlète et maintenant, je suis une enseignante. » La culture de l’exemple. Je lui demande : « Qu’espérez-vous pour aujourd’hui ? ». Elle me répond : « Rentrer à Lira avec un trophée. »

« Cinq, quatre, trois, deux, un… » le premier départ est donné après que le président de la Fédération portant fièrement une chemise siglée « Paris 2003 » ait abaissé le drapeau national. Le programme a déjà deux heures de retard. Un Blanc, portant sa déprime coloniale sur un visage rongé par une Afrique, dévoreuse d’âme, m’apostrophe : « Ah, ils n’ont que trois heures de retard. C’est ça l’African Time. » Je déteste la détresse et la mélancolie imbibées. Je ne réponds pas.

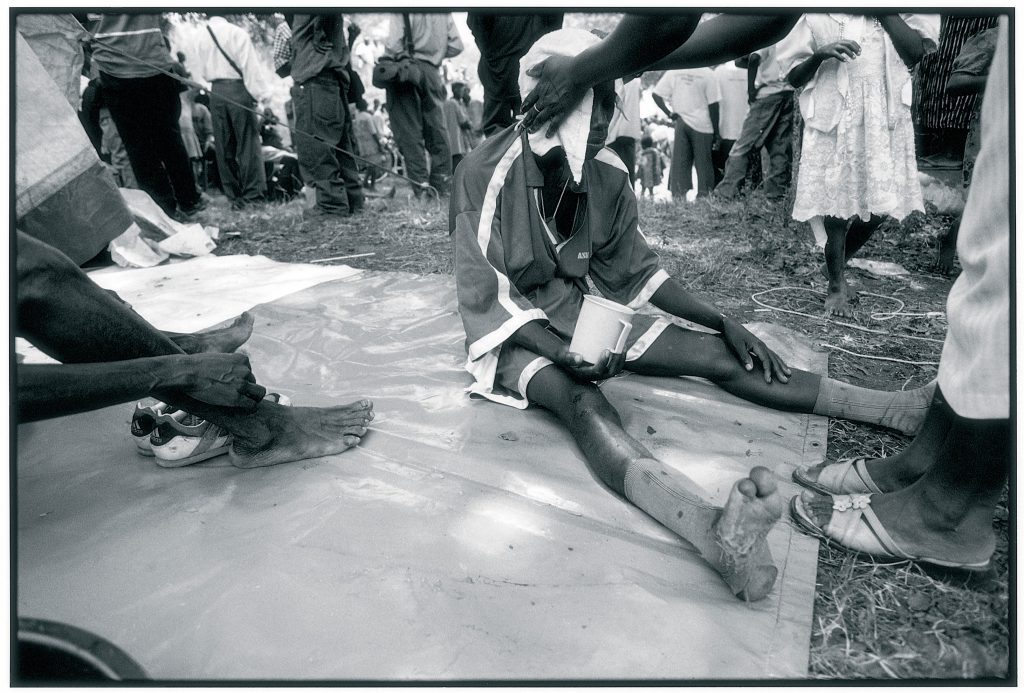

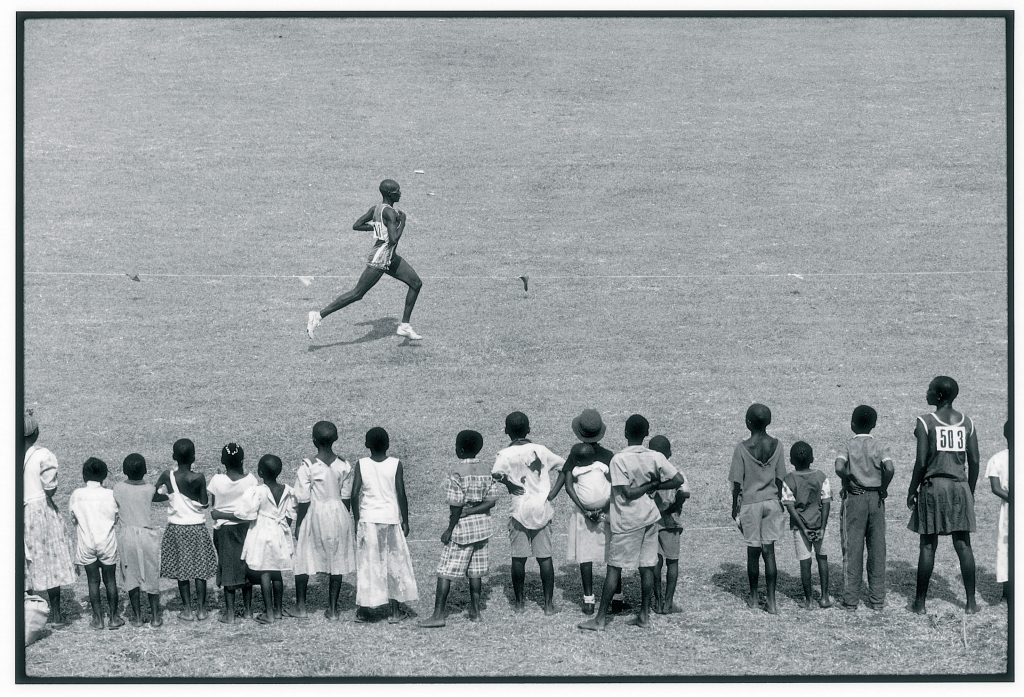

Les courses se succèdent. Enfin. Longue, longue introspection d’un cross se déroulant à la perpendiculaire d’un soleil impitoyable. Les arrivées se succèdent elles aussi. Souvent dans la souffrance. Des syncopes, des évanouissements. « First aid, first aid » crie un petit secouriste maigrichon perdu dans une blouse trop grande. Le blessé tressaute à ses pieds. Il tremble, il bave, les yeux révulsés. Le public apostrophe le secouriste : « Mais qu’est ce que tu fais ? ». Il répond : « Mais laissez-moi faire, first aid, first aid. » Puis il empoigne le corps désarticulé pour le jeter lourdement sur la plate-forme d’un camion. Dans l’attente du chauffeur, des femmes ont cueilli des branches d’arbre qu’elles agitent au-dessus du blessé en remuant un air chaud comme un sèche cheveu. L’homme tremble toujours et râle. Le camion démarre enfin pour l’hôpital.

L’aisance de Boniface Kiprop nous fait oublier le temps qui s’étire comme une nuit funèbre. Alex Maringa est second. Les deux hommes s’embrassent sous le regard de Godfrey Nuwagaba qui a rempli son contrat. Il me prend par l’épaule : « Alex, si je n’avais pas été là, jamais il ne serait devenu ce qu’il est. C’est moi qui l’ai emmené courir le marathon de Mombasa. On y est allés tous les deux en bus, en traversant tout l’Ouganda et tout le Kenya et on a dormi dans des tous petits hôtels pour dépenser le moins possible. Mais au retour, avec sa prime gagnée, il avait de quoi s’acheter un véhicule pour débuter un commerce. »

Un athlétisme de bout de ficelle, Beatrice Ayikoru n’a pas honte de ce manque de moyens. Alors que le cross est terminé et qu’est venu le temps des discours, elle me retient : « J’ai l’impression que vous n’aimez pas ce genre de cérémonie. Mais il faut savoir qu’ici, les politiciens ont très peu d’occasions de s’exprimer. Il ne se passe pratiquement jamais rien. Alors ils en profitent. » Le sport passe ainsi au second rang des préoccupations dans un monde rural où le prix de vente du coton semble plus important à défendre que les valeurs du sport. Béatrice poursuit : « Il ne faut surtout pas nous comparer au Kenya, même si la plupart de nos coureurs vient de la même ethnie que les coureurs Kenyans. Le Kenya a bénéficié d’une stabilité politique après son indépendance alors que nous, la dictature imposée par Idi Amin Dada a ruiné notre pays. La médaille d’or de John Akii Bua en 1972 aurait pu avoir le même effet que celle de Kip Keino au Kenya, mais avec la guerre civile, ce phénomène n’a pas joué en faveur du développement de l’athlétisme. Voilà pourquoi, on fait un complexe vis à vis du Kenya, même si c’est un modèle pour nous. »

Le soir, de retour au Moonlight, la troupe de Godfrey est joyeuse. On mange un poulet bouilli baignant dans un jus de pomme de terre et de tomate. Godfrey me montre le contrat que Boniface pourrait signer avec une marque internationale. Les zéros et les zéros s’alignent pour des sommes en dollars à enivrer le petit peuple. Il me dit : « Boniface, il ne doit pas rater cette chance. » A mes côtés, une jeune fille s’est assise sur une banquette. Elle plie délicatement un petit mouchoir brodé avec des coeurs rouges. Je lui demande : « C’est pour votre chéri ? ». Elle se retourne et me dit : « Oui, car demain, c’est la St Valentin. » Boniface regarde la scène. Pour lui, le temps des amours attendra.

> Texte et photos de Gilles Bertrand.

- Une petite maison de brousse coûte 600 000 shillings, soit 150 euros.

- > A lire : Africa La route de l’Endurance